“Turba medicorum perii” (He sucumbido a una turba de médicos) del epitafio del emperador Adriano.

“¿Tú sabes qué es medicina? sangrar ayer,purgar hoy” Quevedo

Trasplante de intestino

“Doctores, yo tengo intestino de cordero” nos previno el paciente, como quién anticipa “estoy anticoagulado”, “soy diabético” o “tengo un marcapasos”. El hombre, de unos setenta y pico de años, bajo, muy delgado, se levantó al instante su camisa mostrando una generosa cicatriz mediana, por encima y por debajo de su ombligo.

Era una tarde de martes y cumplíamos con una de las actividades de nuestra residencia, la atención del consultorio de clínica quirúrgica. Estábamos ahí, dentro del pequeño local que sólo contaba con un escritorio, un par de sillas y una simple camilla, todos los becarios de primero, segundo y tercer año, junto al jefe de residentes y el instructor; nuestra tarea estaba destinada no sólo a evaluar y asistir a los pacientes portadores de enfermedades tributarias de la cirugía, sino a consolidar -mediante la repetición- el afianzamiento de los protocolos de atención del Servicio; el clima, tratándose de gente muy joven, era generalmente de jarana, aunque eso no aflojaba -en absoluto- la disciplina férrea y vertical en la que nos movíamos.

“¿Cómo es eso, fulano?”

“Bueno doctor, a mi me pusieron un intestino de cordero, fue hace ya muchos años, estaba el Dr. Favaloro” agregó el paciente remarcando -casi vanidoso- el apellido ilustre, referido no a René, el famoso cardiocirujano, sino a Juan José, su hermano menor, cirujano general ya fallecido en ese entonces y que se desempeñara durante algún tiempo en nuestro hospital.

No recuerdo en qué terminó esa consulta, pero si estoy seguro que hicimos todas las chanzas inimaginables sobre lo que el paciente aseguraba, interrogándonos -entre sonrisas y balidos muy disimulados- sobre cuál habría sido el origen de la cirugía abdominal que el hombre había sufrido.

Me olvidé con rapidez de esta anécdota y sólo la recordé cuando, siendo ya cirujano del hospital San Juan de Dios, unos años después, otro paciente, de características más o menos similares me refirió que él, no era portador de un intestino de cordero, pero que sí se le habían implantado, hacía ya mucho tiempo, ¡unos buenos “chinchulines” de cerdo!

El hombre, al igual que el asistido en el hospital San Roque, de Gonnet, exhibía -con inocultable orgullo- su cicatriz laparotómica, aunque, como en el ejemplo precedente, desconocía en absoluto la causa de su intervención; contribuía a ello, en ambos casos, el paupérrimo nivel de instrucción que ambos demostraban.

Era evidente que existían algunos puntos de contacto entre ambas historias, los dos pacientes eran más vale añosos y referían haber sido beneficiados con el trasplante muchos años atrás; desconocían, asimismo, cuál había sido la causa de la cirugía y no tenían ni la más mínima noción de lo que significaba el disparate que afirmaban.

La explicación la tuve, casi casualmente, unos años después. En alguna guardia hospitalaria, avanzada la noche, a la hora de los cuentos y de las anécdotas, salió el tema de los trasplantes en general y entonces recordamos -jocosamente- los mencionados implantes de intestino; uno de los cirujanos veteranos que participaban de la charla, comenzó a reírse, rememorando -entre nostálgico y divertido- andanzas del pasado.

“Saben que sucedía” nos contó, -eran otros tiempos, la gente estaba mucho menos informada y cada tanto caía un candidato como esos, un paisano “tranqui”, muy inocente y con alguna patología quirúrgica abdominal vinculada seguramente con sus tripas, una obstrucción intestinal iterativa o algo por el estilo y entonces la indicación surgía solita: “Vea mi amigo”, se le decía, “acá la única solución es el trasplante de intestino”, y ante el interés, la sorpresa y la ingenuidad de los pacientes, la propuesta se completaba -de acuerdo con los gustos de ese momento- con: “tiene que ser de cordero” o… “el único posible es el de cerdo”; “tráiganos un corderito de más o menos tantos kilos”, o “que sea un lechoncito” según los casos, eso si, “tráigalo recién muerto y fíjese que le dejen las tripas… ah, y no se olvide, sólo podemos operarlo un jueves”, por ejemplo, justo el día que estábamos de guardia; lo demás es sencillo, al paciente le hacíamos lo que correspondía, con toda seriedad, mientras otros, en algún lugar del hospital, iban encendiendo el fuego para comernos un rico asadito.

***

Apariencias

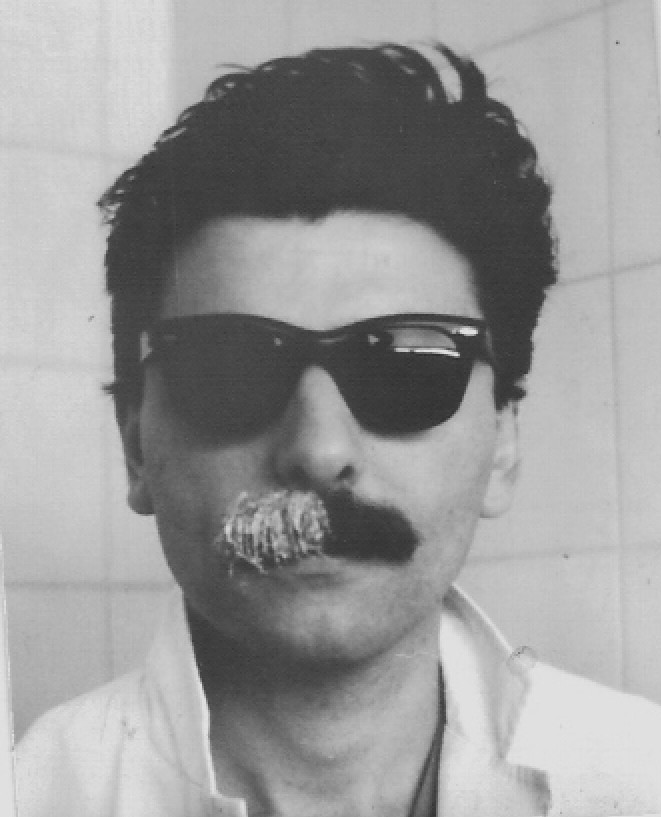

Hacía muy pocas semanas que Alejandro, más conocido como el “Laucha” había ingresado en nuestra residencia. Nunca lo interrogué acerca del origen de su apodo, aunque recordándolo hoy, presumo que no ha de haber sido ajeno a él la rapidez con que se desplazaba, teniendo en cuenta su baja estatura y sus pasos cortitos.

Nacido en el sur, tipo muy respetuoso y sumamente manso, era -no obstante- un loco por el fútbol: no sólo poseedor de una habilidad fuera de serie como jugador, sino un fanático hincha de Boca al que recuerdo haber encontrado en su departamento, sin compañías, escuchando por radio un partido y tirando papelitos al aire cuando los xeneises convertían un gol.

La residencia de cirugía general era, al menos en nuestro hospital San Roque, una actividad muy exigente: estaba prohibido -para los becarios- el uso de los ascensores y causaba muy mala impresión -siendo objeto de burlas- el residente que estuviese abrigado, aunque fuera un pullover, ya que eso denotaba que no estaba moviéndose muy rápido. Siendo el quirófano uno de nuestros espacios naturales, de manera rápida debimos aprender aquello de las tres “s” de los ayudantes: “seca, separa, y se calla”. Podrá argumentarse que esta “manu militari” no era muy correcta y que iguales resultados podrían conseguirse con amabilidad…, tonterías, los años que duraba la beca -tres o cuatro- se agotaban con velocidad y una disciplina como la descripta aseguraba la mayor eficacia y máxima economía de tiempo a la hora de formarse como cirujano.

Cumplíamos rigurosamente con dos guardias semanales de veinticuatro horas y el residente de primero, el recién ingresado, cargaba además sobre sus espaldas con toda la tarea pesada y aburrida, se encargaba de internar los pacientes en la sala, confeccionar las historias clínicas, realizar las indicaciones y pedir los exámenes complementarios, curar todos los operados, ser el primero en acudir a los llamados de la Urgencia, fuera la hora que fuera y además darse tiempo y maña para estudiar y demostrar, semana tras semana, todo lo que iba aprendiendo.

En eso andaba el pobre Alejandro la noche en que cayó a la Guardia un tipo intoxicado, no recuerdo con qué; el paciente fue introducido con rapidez en uno de los consultorios, ingresando también su compañero, un morocho grandote.

Yo estaba con mi joven colega haciendo unas recetas en un escritorio muy cercano y hasta nosotros llegaba el bochinche que metía el hombre, excitado, y la media docena de practicantes que intentaban calmarlo. En una de esas se asomó por la puerta doble uno de ellos:

“Alberto, ¿podés venir y colocarle vos la sonda nasogástrica?”

Entré, seguido como una sombra por el residente de primero, que a esa altura de la noche –luego de una jornada muy movida- se debatía entre el aturdimiento y el cansancio.

En la camilla, el enfermo muy inquieto y confuso a causa de la ingesta tóxica, luchaba como podía con los empeñosos estudiantes; a su lado, callado, vigilante, un “grone” con un lomo increíble, luciendo una cuidada melena renegrida, lacia hasta los hombros, con raya al medio y el toque de un brillante arito adornando su oreja izquierda. Mientras trataba de embocarle por la nariz la sonda al paciente, y habiendo reparado en la facha del acompañante, sólo por decir algo, por no reprimir la costumbre de soltar alguna estupidez, le susurré al “Laucha”, de costado, sin mirarlo, dejando escapar las palabras por la comisura de los labios:

“¿Es una mina o un tipo?”

Era obvio que no esperaba que él me contestara y no sé si fue la falta de anteojos sumada a la fatiga acumulada en el día, pero lo cierto es que no habían transcurrido diez segundos, cuando Alejandro rompió el silencio -a mis espaldas- interrogando al tipo con tono suave y muy cortés:

“¿Usted es la señora…?” le dijo y ahí se pudrió todo; los practicantes huyeron de la sala entre sonoras carcajadas y estridentes alaridos, mientras el negro que no sabía si rajar o agarrarnos a patadas, balbuceaba nervioso:

“Flaco, ¿pero ¿qué te pasa?, ¿vos estás de la nuca?”

***

Crisis

La escena, en absoluto cierta, transcurre en el consultorio de Urología de un hospital provincial de nuestra zona. Hasta allí llega el paciente añoso, bastante desmejorado, con evidentes signos de malnutrición crónica y soportando los trastornos ocasionados por una disuria manifiesta; es interrogado brevemente por el Jefe del área, especialista con muchos años de experiencia y una carrera prestigiosa en la que no falta el antecedente de una pasantía prolongada en hospitales yanquis.

Terminado el corto examen, surge con claridad la necesidad de recurrir a estudios complementarios para arribar a un buen diagnóstico.

“Fulano” indica el Jefe a uno de sus jóvenes colaboradores, “acompañalo al señor hasta el laboratorio, que le hagan un sedimento y le dejás todo indicado para un urocultivo, que mañana venga con la muestra”

Pasan unos minutos y paciente y médico están nuevamente en el consultorio.

– Doctor, al sedimento sólo se lo hacen si es un paciente de la guardia; en cuanto al urocultivo no hay problemas, pero el señor tiene que comprarse el recipiente de recolección, porque en el laboratorio ya no les quedan más.

– Bueno, mirá, hagamos una cosa, llevalo a Rayos y que le den un turno para un urograma excretor -resuelve ahora el responsable (no se conoce aún, para el momento de la historia, la muy popular ecografía).

El tiempo transcurre con rapidez esa mañana y el enfermo vuelve una vez más a Urología.

“Discúlpeme doctor” -irrumpe con respeto el hombre- “pero en Rayos me dicen que el equipo no está funcionando para el estudio que me pide, que quizás el mes que viene me puedan dar un turno…”

El especialista explota en palabrotas; es un tipo extrovertido, jovial, muy ocurrente, dotado de paciencia y acostumbrado a enfrentar los problemas con mucho pragmatismo, pero claro, las dificultades cotidianas y la repetición de situaciones como estas han comenzado a minar su conformismo; se calma, reflexiona unos instantes y vuelve al paciente.

“Vamos a realizar un tratamiento sintomático entonces… ¡fulano!”, vuelve a dirigirse a su joven colega, “mandalo con una receta a la farmacia y que le provean los medicamentos”, indica después de precisar con detalle dosis y remedios.

El regreso del doliente es aún más rápido esta vez.

“Doctor, la farmacia cerró a las trece horas, me dijo una enfermera en el pasillo que vuelva al mañana bien temprano, pero yo no estoy bien y como le dije, vivo en Florencio Varela…”

El conocido urólogo siente que ha llegado al límite de su resistencia, no encuentra acción alguna que pueda procurarle alivio al pobre enfermo; se queda pensativo, se rasca la cabeza unos momentos y volviéndose hacia el descorazonado anciano le apoya una mano sobre el hombro al tiempo qué, – dejando correr su irónica amargura- le dice:

“Vea mi amigo, el Estado ha dispuesto que usted se tiene que morir”, el pobre diablo abre grande sus ojos, “así que ahora se me va…”, abriendo y cerrando afectuosamente su mano sobre las magras carnes del paciente, “…y se me sienta en el cordón de la vereda a esperar que le llegue la muerte…”

Nota: Esto sucedió en realidad hace unos cuarenta años; quizá lo más doloroso es que podría haber acontecido ayer y en cualquiera de nuestros hospitales.

***

Várices sangrantes

Jimmy ingresó en la Residencia de Clínica Quirúrgica correspondiéndome a mí, en ese año, ocupar el cargo de Jefe de Residentes. Nacido y criado en una ciudad del interior de la provincia, se había graduado como médico después de algunos contratiempos sobre el final de la carrera, circunstancias relacionadas de manera directa, con algunas de sus características personales: era un tipo obsesivo, fóbico, proclive a generar situaciones conflictivas, provocadas, casi siempre, por desbordes alcohólicos.

Estos antecedentes y su dificultad para vincularse, tanto con su familia como con compañeros o amigos, no lo apartaban en absoluto -diría que lo determinaban aún más- de su decisión de convertirse en cirujano; ponía todo su empeño y se obstinaba en alcanzar los logros que le permitiesen regresar a su pueblo como especialista, precisamente en una disciplina en la que el temple, el equilibrio, el sentido común y la prudencia aparecen como imprescindibles. Pensando en él -a la distancia- entiendo que esa fuera -a su entender- la mejor manera de volver a sus raíces, ahuyentando los viejos fantasmas.

Más allá de sus características, de ser todo “un aparato”, fue más que bien recibido en el Servicio, donde se lo protegió rodeándolo de afecto y de cuidados; era particularmente considerado por el “Taco”, nuestro Jefe de Servicio de entonces, brillante cirujano y dueño de una personalidad de “duro” que no impedía que quienes lo tratábamos a diario, supiésemos de su corazón noble y generoso.

En lo concerniente a mi tarea, no me resultaba tan sencillo encarrilarlo a Jimmy; tenía algunos “tics” muy arraigados y nos costó semanas lograr que permaneciera en el quirófano los sábados, el día en que se rajaba a su ciudad, ya que utilizaba uno y mil ardides para desaparecer antes del mediodía. Coherente con su personalidad tan particular, era terminante en sus apreciaciones, sus diagnósticos -como sus proposiciones terapéuticas- no admitían los grises, eran o blancos o negros, dejaban poco margen a la duda o a la discusión, eran inapelables; el “nunca”, el “siempre” o el “jamás” eran palabras que vivían de manera permanente en su boca.

Comenzó su primer año compartiendo con Walter y conmigo las guardias quirúrgicas de los días domingo. Admirador del Führer, extendía su fanatismo a todo lo demás; entre otras cosas al Turismo de Carretera, por lo que ya a media mañana comenzaba con “sus preparativos”: la radio portátil pegada a su oreja mientras pasábamos la sala y la recolección de todos los envases de cerveza que él se ocupaba de ir juntando y acovachando en una taquilla, previo a su viaje hasta la despensa de Anita, cercana al hospital. Al mediodía -pasara lo que pasara- resultaba una tarea imposible despegarlo del televisor hasta que no terminara la carrera.

Una noche, ya de madrugada, dormíamos con el cirujano de planta en sendas camas de nuestra habitación de cirugía, ubicada en el primer piso, cuando Jimmy nos despertó en forma intempestiva; entró hecho un demente, excitado, empujando la puerta con su espalda y su trasero, mientras mantenía ambas manos en alto y enguantadas como si fuese un cirujano desplazándose dentro del quirófano. Los pelos, rubios y enrulados, tapándole de manera anárquica la frente y disparados para todos lados, acrecentaban su facha de loco.

– ¡Ufff! …, necesito que bajen a la Guardia, ¡por favor! ¡es urgente! – casi nos gritaba, entrecortadamente, a causa de su agitación.

– ¿Qué te pasa?… tranquilo… – protestamos con Walter, mientras nos incorporábamos en nuestras cuchetas. Al observarlo, en la penumbra, desencajado, desquiciado, con los brazos en alto, no pudimos menos que estallar en risas; él ni siquiera se ofendió, nos repitió su ruego y salió disparado como había llegado.

Llegamos en un par de minutos a la planta baja, intrigados por conocer el origen de tamaña urgencia; íbamos tranquilos riéndonos todavía de la imagen de Jimmy, estábamos súper entrenados entonces y era difícil que algo nos pusiera nerviosos.

Al entrar en el consultorio grande de la Guardia, encontramos un cuadro sencillo de resolver en el aspecto médico, pero desopilante en el montaje de la escena.

Incorporado sobre una camilla, a horcajadas, semidesnudo, vestido sólo con un calzoncillo, y sus piernas colgando, el paciente -un hombre de unos sesenta años- gritando a viva voz, aterrorizado, con absoluto descontrol, mostraba su tobillo derecho del que brotaba abundante sangre chorreando en el piso y salpicando todo a su alrededor. Colgaban de él -sobre lo que sin dudas era una várice rota- sendas pinzas hemostáticas de Kocher, prendidas de la piel.

Nuestro residente de primero no se quedaba atrás y gritaba aún más fuerte que el enfermo, amenazándolo y tratando en forma inútil de imponer su autoridad; el pobre había estado luchando cerca de una hora con la maldita hemorragia y no había tenido mejor ocurrencia que zamparle en pelo las pinzas, en un estéril esfuerzo por cohibir el sangrado. Desconocía, obviamente, la simple receta que se debía aplicar en esos casos: levantar bien el miembro afectado, lo más alto posible sobre el nivel del tórax, colocar luego un apósito y dejarlo allí mediante un vendaje compresivo, con lo que el sangrado venoso pararía “ipso facto”.

– Me había sacado el viejo este, pensé que lo “embocaba”- se sinceraba el residente mientras volvíamos unos minutos después a la tranquilidad de nuestra pieza.

– Tranquilo Jimmy, estas son las cosas que no se aprenden en los libros- lo consolábamos nosotros.

– ¡Pero yo tenía que saberlo! -insistía él con terquedad– No puedo ser tan animal…

– Tratate con un poquito de dulzura, querete más.

– ¡Jamás! ¡Jamás! –él era así de terminante.

– ¿Por qué utilizás tanto el jamás?

– Jamás digo jamás…

Desconozco los detalles, pero supe que nuestro compañero murió hace unos años, muy joven, luego de permanecer internado un tiempo prolongado -con un enorme deterioro físico- en uno de los hospitales de provincia.